座機:027-87580888

手機:18971233215

傳真:027-87580883

郵箱:didareneng@163.com

地址: 武漢市洪山區魯磨路388號中國地質大學校內(武漢)

產業技術研究

產業技術研究中深層地熱資源勘探開發技術

文章來源:地大熱能 發布作者:孫煥泉;高楠安;吳陳冰潔等 發表時間:2025-06-17 09:58:05瀏覽次數:1201

0 引言

隨著經濟社會的發展,環境變化和能源需求逐漸成為全人類廣泛關注的問題。當前,全球已有約160個國家或地區提出碳中和目標,加快綠色低碳轉型、大力發展新能源已成為全球共識。據國際可再生能源署發布的《2023年C O2排放報告》顯示,2023年我國CO2排放量達到126億噸,較2022年增長了4. 7%,在“雙碳”目標實現過程中仍面臨嚴峻挑戰。地熱能作為一種清潔、可再生的能源,其開發利用不僅能有效降低溫室氣體排放,減少對化石燃料的依賴,且在提高能源利用效率、優化能源結構、增強能源供應穩定性等方面發揮重要作用。

目前,世界各國普遍將地熱資源視為重要的接替資源,高度重視其開發利用前沿技術,將中深層地熱作為未來產業發展方向。近年來,美國能源部啟動了地熱能前沿瞭望臺計劃(FORGE)和增強型地熱系統(EGS)聯合實驗室(EGS Collab)項目,歐盟啟動了歐洲地熱技術與創新平臺計劃(ETIP-Geothermal),我國也出臺了《關于促進地熱能開發利用的若干意見》等一系列支持政策,紛紛謀劃推動地熱產業發展,努力搶占能源革命的戰略先機,使地熱能在有效保障國家資源安全中發揮至關重要的作用。中深層地熱資源通常指埋藏在200?3 000 m深度范圍內的地熱資源,具有分布廣泛、綠色低碳、適用性強、穩定性好等優勢。相較于淺層(埋深小于200 m)地熱,其儲量更大、單位面積可開發能量密度更高;相較于深層地熱(埋深大于3 000 m),其開采難度較低,經濟性更高。中國作為世界第一大地熱能直接利用國家,裝機規模占全球57% ,淺層和中深層地熱能直接利用規模均居世界首位。截至2022年底,我國地熱直接利用規模折合裝機容量100 219. 8 MW,其中中深層地熱供暖利用規模折合裝機容量50 030 MW,占比達到49. 94%,是最主要的利用方式之一。

我國中深層地熱資源以廣泛分布的中低溫水熱型為主,主要分布于渤海灣盆地、關中盆地、松遼盆地、蘇北盆地等大中型沉積盆地,以及部分山前斷裂帶部位,其分布區域與我國東部人口密集、能源需求旺盛的地區高度吻合,特別是能夠滿足北方地區冬季清潔取暖的重要民生需求,現已實現規模化的開發與利用。

全球地熱資源的分布主要受板塊構造活動影響,呈現出明顯的區帶性。高溫地熱帶通常位于板塊邊緣或構造活動強烈的區域,與全球地震和火山活躍帶相吻合。中國在大地構造位置上處于古亞洲、特提斯和西太平洋三大構造域合圍的地區,其中特提斯和西太平洋兩大構造域從晚中生代一直活動至今,影響范圍廣,構造作用強。區別于美國西海岸、東南亞等處于板塊邊緣地帶的地熱資源區,我國除青藏高原和臺灣地區外整體處于板塊內部,新生代深部熱背景整體呈現出“東高、中低、西南高、西北低”的四分格局。東部地區由于太平洋板塊向西俯沖,導致巖石圈減薄,具有較高溫和較高熱流的特征,在松遼盆地、渤海灣盆地、臺灣和瓊州海峽兩側形成了三大熱異常區,具備中高溫地熱資源的潛力;中部地區主要由古老的克拉通或前新生代的造山帶構成,相對于東部和西南部表現為低溫和低熱流特征,在局部火山裂谷區(如大同、二連火山盆地,汾渭、銀川地塹等)由于殼內附加熱源的存在,具備一定的中高溫地熱資源的潛力;西南地區的青藏高原經歷印度-歐亞板塊的多期俯沖碰撞,殼內普遍發育熔融體,可形成附加熱源,從而形成高溫和高熱流背景,是我國最具高溫地熱資源潛力的地區;西北部地區與中部地區類似,以低溫和低熱流為主,但局部可見因特殊地質構造而形成高溫熱異常。

根據地熱資源發育的地質構造環境不同,可將中深層地熱資源進一步劃分為隆起山地型和沉積盆地型。隆起山地型地熱資源主要發育在山區褶皺或山間盆地中,充足的水源補給和斷裂發育是其地熱富集的主要地質要素。地熱水因為密度較低而通過斷裂或裂縫系統上升至地表或接近地表的區域,冷卻后密度增加下沉,形成熱對流循環,富集于帶狀裂隙型熱儲中。我國隆起山地型高溫地熱資源主要分布于西南部的西藏南部一滇西一川西地區及東南部臺灣中央山脈兩側,為晚中生代以來的板塊交界部位,地震、構造及巖漿活動強烈,區域平均大地熱流值為80?150 mW/m2,遠高于我國陸域平均大地熱流值,個別地區可高達304 mW/m2。沉積盆地型地熱資源主要發育于沉積盆地中,是目前我國主要開發利用的地熱資源類型,一定埋深的大規模優質儲層是地熱富集的主要地質要素。通常以山區裸露的巖層接受大氣降水為主要補給水源,經由斷裂、裂隙和地層不整合界面等通道運移至盆內熱儲層中,受周圍巖層通過熱傳導的形式加熱升溫,后富集形成地熱資源。我國大部分沉積盆地平均地溫梯度在1. 5?4. 0°C/100 m,平均值約為3. 2°C/100 m。中東部大多沉積盆地如渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地及周緣、松遼盆地的大地熱流平均值在55?80 mW/m2,西北部分沉積盆地如塔里木盆地、準噶爾盆地,平均值為30?50 mW/m2。

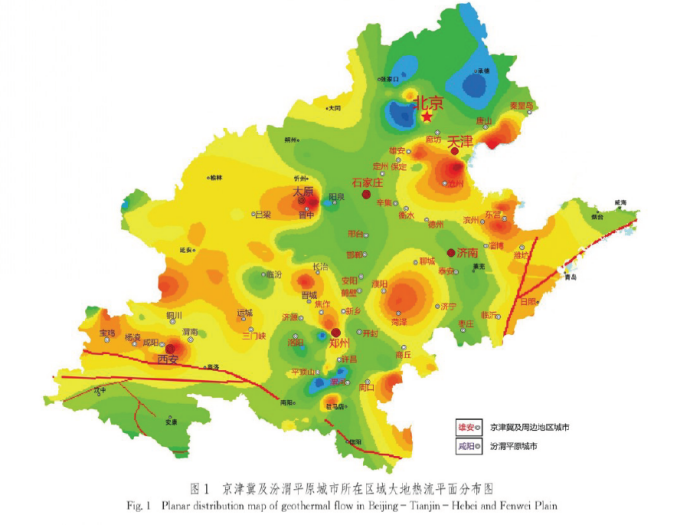

2023年國務院印發《空氣質量持續改善行動計劃》,將京津冀及周邊地區以及汾渭平原劃分重點區域,建議優化能源結構,加速能源清潔低碳高效發展。京津冀及周邊地區以及汾渭平原整體為中高熱流背景(圖1),大部分區域熱流值超過60 mW/m2,中深層地熱資源條件良好,地熱供暖可繼續規模化替代燃煤供暖。

1.2 我國中深層地熱資源潛力

我國地熱資源總量約占全球的1/6,根據中國地質調查局全國地熱調查成果顯示,我國陸域中深層水熱型地熱資源量折合標準煤為12 500X10 8 t隆起山地型地熱資源4. 88 X 10 17 kJ,折合標準煤為167X10 8 t,發電潛力7 820 MW。其中西藏南部一川西一滇西一帶的地熱資源折合標準煤為108X10 8 t,發電潛力7 120 MW,占隆山型高溫地熱資源的84% 。主要沉積盆地型地熱資源約為3. 11X 10 19 kJ,折合標準煤為10 600X10 8 t。其中,儲存量較大的是以渤海灣盆地為代表的華北平原、河淮平原和四川盆地,其次為汾渭盆地、鄂爾多斯盆地和松遼盆地,這幾個大型沉積盆地地熱資源合計約為2. 71X10 19 kJ,折合標準煤為924 X10 8 t,占沉積盆地型地熱資源的87%。

此外,部分地區地熱資源中還伴生有具開發價值的鋰、氦、鈾、硼等稀有伴生礦產。中國地質科學院水文地質環境地質研究所基于對30個省市主要熱儲中地熱水鋰含量的統計,推測我國地熱水鋰金屬年排放量為3 233 t,折算碳酸鋰1. 7X10 4 t,約占2023年我國碳酸鋰進口量14. 91 X 10 4 t的11.4% 。目前,中國石化江漢油田在鹵水提鋰領域取得了顯著進展,其30 t/年商水提鋰中試裝置已經成功產出純度高達99. 5% 的電池級碳酸鋰。地熱伴生氦氣方面,我國水溶性氦氣資源的分布主要集中在關中盆地、柴達木盆地等區域。中國石化對關中盆地水溶氦氣資源進行評價,預測全盆水溶氦氣資源量為(984.2?1 141. 3)X10 8 m3,但整體而言其富集機理與資源情況仍需進一步探明。

“十三五”以來,我國因地制宜規劃中深層水熱型地熱資源勘探開發利用,初步實現了規模化利用,取得了豐碩的發展成果。隨著地熱產業升級,中深層地熱資源勘探開發技術日益完善,目前已形成了針對沉積盆地型地熱資源的勘探評價和高效開發技術體系。其中,地熱勘探評價技術涵蓋了地熱系統要素綜合分析、地球物理綜合探測和地熱資源選區評價等方面,這些技術的綜合應用為地熱資源的精細評估和后期有效開發提供了科學依據。地熱高效開發技術則包括地熱田多場耦合模擬技術、地熱能開發鉆完井技術、地熱水自然回灌技術和地熱能取熱不耗水技術等,旨在實現地熱資源的最大化可持續利用和環境保護的雙重目標。

2.1 地熱勘探評價技術

(1)地熱系統要素綜合分析技術:與常規油氣的圈閉成藏機制不同,地熱資源廣泛分布,局部相對富集,整體依賴于熱源、熱儲和蓋層的有效配置。通過對地熱系統成因四要素(源、儲、通、蓋)的分析研究,揭示地熱系統形成機制和資源富集規律,是地熱勘探的基礎。其中,熱源是地熱系統分析的核心,通常與地球內部放射性衰變產生的熱能、地幔對流等有關,提供了地熱系統所需的初始能量;熱儲為地熱流體提供存儲空間,如巖石孔隙、巖層裂隙等,是地熱能開發利用的主要目標;運移通道是地熱系統的必要條件,如斷裂帶、裂隙系統等,可提升地熱系統熱量傳遞的能力;蓋層為覆蓋在儲層上方的巖層,能夠阻止熱量向外散失,保持地熱儲層的溫度,通常具有較低的導熱率。

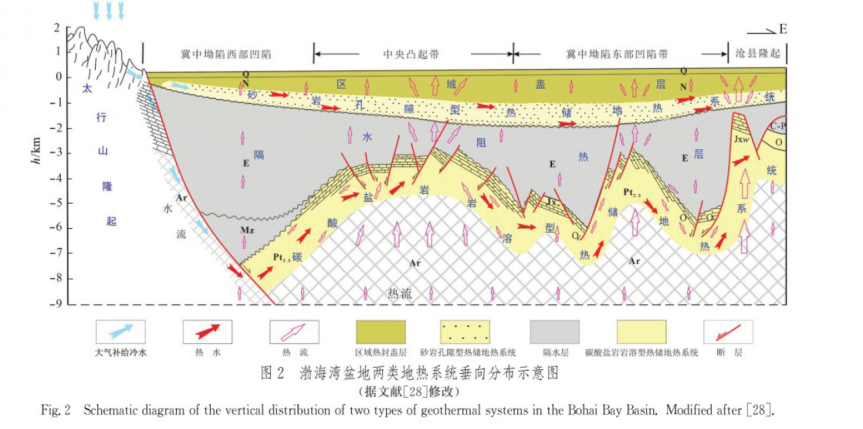

一個完整的地熱系統以熱源為基礎,還需有具備良好儲集能力的優質熱儲,充足的水源和較好的地熱水運移通道,以及一定厚度的蓋層。對于地熱系統的研究通常還包含熱的生成-運移聚集-保持所需要的地質作用。以渤海灣盆地為例,開發的兩套熱儲主要為新近系館陶組(Ng)砂巖熱儲與中新元古界一下古生界(Pt2-3 +PZ1)碳酸鹽巖熱儲,分別構成了兩套疊置的地熱系統(圖2)兩套地熱系統有著共同的熱源、水源以及統一的區域熱蓋層。熱量來源為伸展背景下殼幔熱流的傳導熱,熱流值35?106 mW/m2,具有凸起帶高凹陷帶低的分布特征。地熱水來源于周緣山區的大氣降水。N g地熱系統的熱儲產狀平緩,砂體連通性好,儲集物性優良。P t2-3+ PZ1地熱系統的熱儲構造變形復雜、分割性強,儲集物性好。熱儲上覆松散的第四紀黏土層構成了統一而穩定的區域熱蓋層。

(2)地球物理綜合探測技術:地熱勘探中重磁電等非震物探方法應用較為普遍,通過測量和分析地球的物理場(如重力、磁場、電場等)來推斷地下的地質結構、熱儲條件、流體分布等信息。目前,中國石化實施的地熱地球物理勘探通常以電磁類方法為主,微動方法為輔,多種非震方法相結合,圈定目標區。以山東齊河榮盛溫泉小鎮為例,針對該區斷裂較為發育、地層橫向變化大、地質條件復雜的難點問題,綜合考慮地層電性和地層速度差異特征,先利用電磁方法查明研究區斷裂構造位置和熱儲埋深,初步明確富水有利區域;再通過微動方法驗證斷裂和地層的展布特征,縮小目標靶區,為地熱井布設提供指導依據。通常認為解釋得到的斷裂附近或者斷裂交匯部,巖溶作用發育,熱儲含水性好。經實際鉆探驗證,開采的奧陶系灰巖熱儲井口水溫50 °C,水量230 m3/h,表明所選用的非震方法具有較好的應用效果。

(3)地熱資源選區評價技術:該技術涉及對地熱資源的賦存特征、開發潛力、環境影響、技術可行性、經濟效益等多維度因素的系統評估。基于區域地質調查、地球物理勘探、地球化學分析、地熱井鉆探等獲取的資料,針對評價區的資源規模、熱儲條件、資源開采條件等綜合評價,形成“盆地-地熱系統-地熱帶-地熱田-地熱藏-優質儲層段”一整套逐級聚焦的優選方法。以渤海灣盆地為例,考慮單位進尺取熱效率,優先聚焦盆內凸起區碳酸鹽巖地熱資源,以及凹陷區砂巖地熱資源,從埋藏深度、斷裂條件、儲層展布、富水性、非均質性等方面評價地熱田,優選出雄縣、獻縣、霸州等有利勘探靶區,進一步結合局部熱傳導聚集的差異性,明確地熱藏和優質儲層段。地熱勘探評價技術系列的應用,有效指導了渤海灣盆地內的地熱勘探工作,部署的勘探井成功率超過80% 。

2.2 地熱高效開發技術

(1)地熱田多場耦合模擬技術:地熱開發具有周期性(供暖季、非供暖季)、大流量(單井注采量通常大于2 000 m3/d)、以灌定采的特點,特別是地熱資源開發過程中存在持續的流體和熱量補給,與油氣資源開發差異巨大。要保證開采量與補給量的精準匹配、動態平衡,實現可持續的穩定高效開發,需要考慮地熱田邊界、水的滲流規律及水-巖、巖-巖等多種傳熱過程之間的關系。同時,熱儲開采過程中流體工質會與周圍巖石產生化學反應,引起巖石中礦物的溶解或沉積,使熱儲層孔隙結構及物性產生動態變化,對地下流體流動與熱量傳輸過程造成影響。因此將地球化學反應與流體和熱量傳輸進行耦合模擬是當前熱儲模型研究的熱點問題之一。

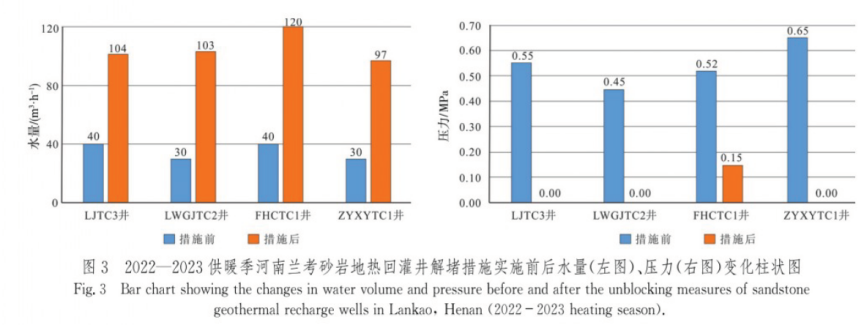

(2)地熱水自然回灌技術:主要針對砂巖熱儲,由于砂巖熱儲滲透性不均、孔隙結構復雜、膠結物和充填物的存在,同時地層壓力、溫度化學變化、環境因素及工藝流程等因素的影響,導致回灌水無法均勻回灌,或引起地層結垢、堵塞。為提高回灌效率,一是需深人研究熱儲特性,一般而言,有利于回灌的熱儲層應發育穩定,無阻水斷裂錯層,平均砂巖厚度大于150 m,平均孔隙度大于20%,平均滲透率大于200 mD,平均泥質含量小于20%,孔隙直徑大于5戶1。二是通過建模和數值模擬方法,分析回灌條件下地溫變化情況,利用鉆井和測井等資料,獲取熱儲參數,模擬分析在不同采水量、不同回灌溫度、不同回灌量、不同儲層厚度條件下開發技術方案,確定合理的地熱井采灌間距。模擬結果表明,在保持可持續開發的前提下,井距在400?500 m可滿足生產要求。三是通過對地熱原水、尾水化學成分分析,現場回揚水中沉淀物、現場垢物進行室內化驗、室內驅替實驗、靜態配伍試驗和水文地球化學軟件模擬,系統分析影響地熱尾水回灌過程中的堵塞機理,針對不同堵塞特征制定相應的防堵解堵措施。四是在防堵解堵措施研究基礎之上,從成井結構成井工藝、管路密封防堵技術、水處理系統、回灌與換熱系統平衡技術等5部分進行系統分析與優化設計,建設與之相適應的地熱回灌系統及地面工藝設備。從而實現地熱水從地下到地面、再到地下的全流程自然回灌。砂巖熱儲隨著回灌時間的延長存在回灌能力衰減的現象,常規回揚解堵、出砂產能預測控砂、虹吸沖砂、出砂井井筒防砂、化學物理防腐防垢等手段可極大恢復砂巖的回灌能力(圖3)。在河南蘭考、山東河口等砂巖熱儲開發區,針對部分地熱井回灌能力下降的情況,采取回揚、沖砂、化學解堵等措施,使得回灌井的回灌量得到大幅提升。

(3) 地熱能取熱不耗水技術:包括對井循環取熱技術、單井閉式循環取熱技術、重力熱管循環取熱技術、單井開式循環取熱技術、U 型井閉式循環取熱技術和多分支徑向井循環取熱技術等。目前中深層水熱型地熱供暖最成熟的技術方法為對井循環取熱技術,熱源側地熱水和用戶側循環水為兩套獨立循環系統,通過間接換熱提取地熱水中的熱量,熱交換后的地熱水完全同層回灌,保障地熱田可持續開發。相較于單井閉式循環取熱技術,對井循環取熱技術熱能提取效率較高,以典型的對井循環地熱項目為例,地熱開采井水量80 m3/h、水溫65 °C,利用至15 °C回灌,按典型供熱運行參數及設備性能,單井供熱能力可達5 236 kW;在相同地溫條件下,單井閉式循環供熱能力大約290?320 kW,對井循環供熱能力是單井換熱的16. 3?18. 0倍。

3 不同類型地熱田開發實踐

截至2021年底,中國中深層地熱供暖能力約5X108 m2,占全國城市集中供熱比重已升至5%,年利用量320 297TJra。華北地區的河北、河南、山東、陜西、天津5省市,依托渤海灣盆地、南華北盆地、汾渭地塹系等沉積盆地區的豐富地熱資源,在北方地區冬季清潔取暖的需求下,逐漸發展成為水熱型地熱供暖的主要區域。中國石化通過理論技術創新和規模推廣應用,發展成為中國最大的中深層地熱利用企業,2024年底,地熱清潔能源供暖能力累計達1.2X108 m2,在河北、河南、天津、陜西、山西、山東、湖北等地多個省市為居民提供清潔能源集中供暖,打造了 10座地熱供暖“無煙城”。其中位于渤海灣盆地的河北雄縣、關中盆地的陜西咸陽分別為碳酸鹽巖和砂巖熱儲開發的典型代表。

3.1 雄安地熱田— 碳酸鹽巖熱儲

中國石化在河北省雄縣推進整縣地熱開發和完全回灌,基本覆蓋城區,打造了中國首座地熱供暖“無煙城”,為全國地熱產業化、可持續開發提供了有益經驗。2017年,雄安新區(涵蓋雄縣、容城、安新三縣)成立,地熱利用被納人新區綠色能源體系建設整體規劃。區域主要勘探開發薊縣系碳酸鹽巖熱儲,采取“取熱不耗水”的方式開發利用地熱資源,形成了規模地熱供暖的“雄縣模式”,被國際可再生能源機構(IRENA )列人全球推廣項目名錄。“雄縣模式”充分發揮技術可復制、經驗可推廣的示范作用,帶動其它北方強制供暖區地熱開發,使地熱能成為北方地區清潔供暖的重要綠色替代能源。中國石化在雄安新區目前已累計建成地熱清潔供暖能力超2 000 X104 m2,服務近10萬戶居民,累計替代標準煤約60萬t,減少二氧化碳排放約150萬t。隨著實時地熱生產數據接人信息化平臺,已初步建立起了智能運維調節系統,可實現快速開發決策,有效降低能耗,提高地熱資源開發水平。

3.1.1 高效開發

碳酸鹽巖熱儲出水量大小主要受裂縫溶洞及斷裂的發育程度影響,地熱井鉆孔附近裂縫、溶洞發育區域出水量較好,地層能量充足,靜水位埋深淺,水量高、降深小;斷裂不發育區域出水效果差,靜水位埋深深,降深大。從歷年投產井的生產數據看,雄縣在近十年的開發過程中,地層壓力保持在11 MPa以上。

雄縣目前在運行的地熱井平均井深1 600 m左右,平均井距約600 m。平均單井采灌量100 m3/h左右,出水溫度介于65. 0?75. 0°C,總體保持在65°C以上。容城目前在運行的地熱平均井深1 800 m左右,平均井距約770 m;地熱井平均單井采灌量85 m3/h左右,出水溫度主要在50?55 °C。

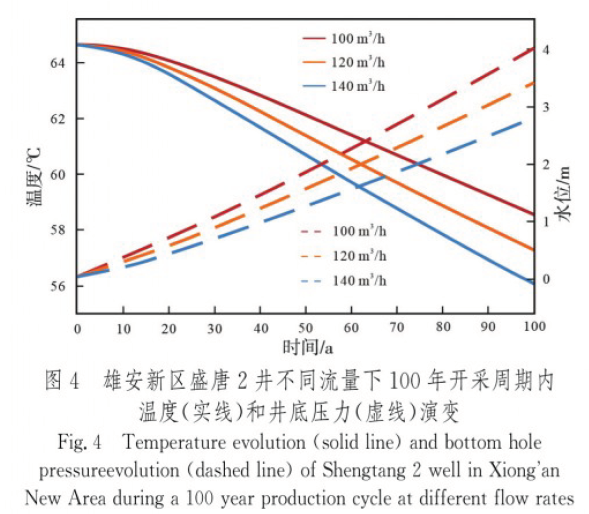

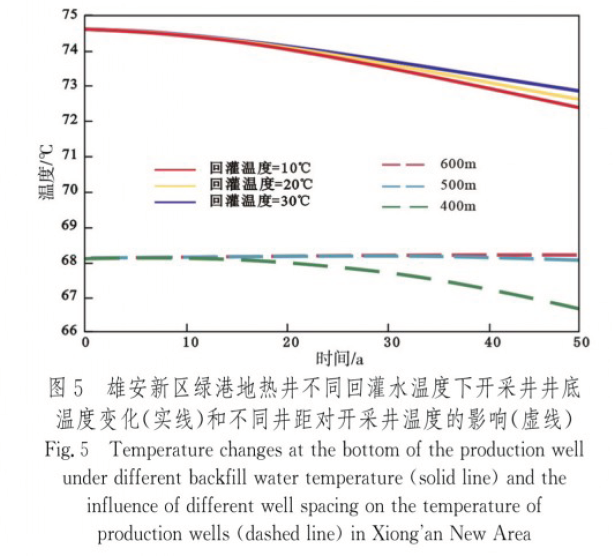

結合雄縣、容城熱儲開發狀況分析,認為目前影響地熱田可持續開發利用的因素主要是采灌井開采時間、采灌流量、井距、以及回灌溫度。大量數值模擬結果顯示,開采時間的延長會導致開采井溫度下降,以雄安新區盛唐2井為例,在采灌均衡的前提下,隨著開采時間增加,溫度逐漸降低。不同采灌流量下,顯示在開采初期水溫差異不明顯,當開采量/回灌量從100 m3/h增大到140 m3/h,開采井的水溫降低速率增大;模擬至第100年,140 m3/h流量下的開采井水溫比100 m3/h流量下開采井的水溫低2?2?5°C ;同樣,以100年為開采周期,140 m3/h流量相較于100 m3/h流量,水位更低,水頭提升幅度減小(圖4)。對于不同井間距,模擬發現在井距400 m時,第10年開采井溫度出現下降,第100年溫度下降達到4?5°C;井距為500 m時,第100年溫度下降不到1°C;井距為600 m 時,溫度基本保持不變(圖5)。對于不同回灌溫度,可以觀察到由30°C降低到10°C時,50年大部分開采井的溫度變化在1?2°C范圍內,回灌溫度的降低,對開采井溫度的影響相對有限。因此,在一定開采時間和全回灌的條件下,減小開采流量,保持500?600 m的安全的井距,可以延緩熱突破時間,延長地熱田壽命。

3.2 咸陽地熱田— 砂巖熱儲

咸陽地熱田位于陜西關中地區中部,咸陽市地熱資源豐富,是全國首座“中國地熱城”,被國家發展改革委命名為“國家地熱資源綜合開發利用示范區”。目前已探明咸陽市城區及周圍300 km2范圍內,地熱能儲量為495X108 m3,推測遠景區面積為3 000 km2,熱能儲量為 3 450 X108 m3。2006 年,中國石化在咸陽開始商業化開發水熱型地熱供暖項目,累計建成地熱清潔供暖能力超800 X104 m2,累計替代標準煤約12萬t,減少二氧化碳排放約30萬t。

主要開發利用新近系孔隙型砂巖熱儲,包括高陵群和永樂店群(張家坡組和藍田灞河組)。目前,咸陽地區利用中深層地熱能進行O RC 發電及“熱電氦”三聯產先導性實驗項目已順利完成系統聯動測試,并成功并網發電。該項目也是全國首個實現居民供熱服務、中低溫發電及水溶氦氣提取一體化地熱開發利用項目。

3.2. 1 地熱系統成因模式

咸陽地熱田位于關中盆地腹地,關中盆地位于陜西省中部,西起寶雞,東至潼關,綿延近350 km,形態狹長,面積約3.4X104 km20構造位置上地處不同的構造單元的疊置部位,北接鄂爾多斯地塊,南依秦嶺造山帶,東為山西隆起帶,西與六盤山弧形斷裂帶南段相接。關中盆地屬新生代伸展斷陷盆地,主控斷裂以近東西向、北東東向、北西西向為主,多被后期近北東、北西向斷裂切割。關中盆地地熱系統的形成包括新元古代一早古生代碳酸鹽巖熱儲沉積、晚古生代一早中生代穩定沉積、中晚中生代一早新生代構造變形改造、新生代砂巖熱儲及蓋層形成4個階段。咸陽地熱田整體為新生代陸內半地塹樣式,有著較高的大地熱流值背景,砂巖地熱系統由來自南部秦嶺和北部渭北隆起的大氣降水沿著地層不整合面和斷裂運移通道進行補給,通過熱傳導增溫后在新近系砂巖儲層中富集形成地熱水。熱源:大陸裂谷型盆地深部地幔軟流層物質上涌,地殼減薄過程,造成的巖石圈界面、莫霍面、居里等溫面及殼內高導層上拱,形成局部高溫熱異常。關中盆地所處位置的莫霍界面呈明顯的隆起形態,莫霍界面埋深不足40 km,西安附近埋深約為34 km,向南北兩側山區或隆起區莫霍界面埋深明顯增大且表現為南陡北緩、南高北低的明顯不對稱性。相對高的地幔熱流的熱傳導和深大斷裂溝通的熱對流共同作用構成了關中盆地中-低溫地熱田的熱源機理。

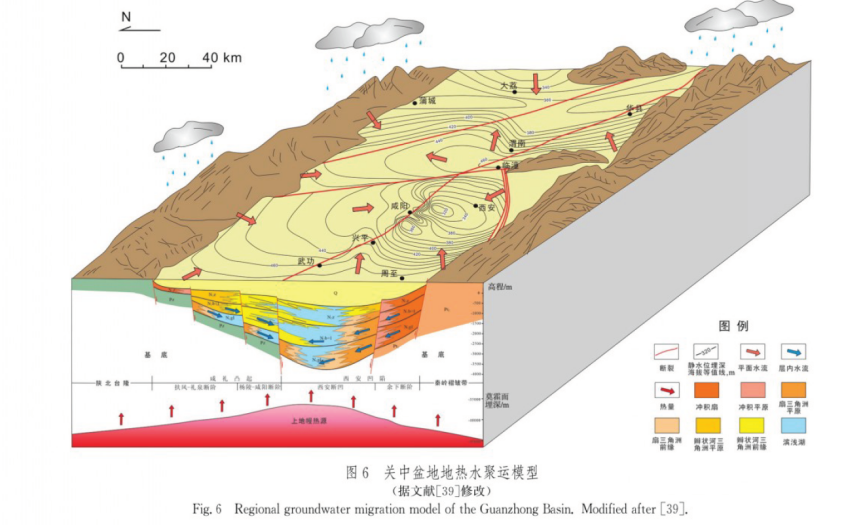

熱儲:區域地層發育整體南深北淺,新近系砂巖熱儲頂板埋深9⑻?1 700 m。同沉積斷層渭河斷裂控制地層發育厚度,自北向南地層加厚(圖6)。東西向地層變化不大,沉積較穩定。咸陽地區砂地比“北高南低,上高下低”,物源方向主要來自北部。

主要發育三角洲前緣-濱淺湖沉積,優勢砂體為水下分流河道、河口壩,有效孔隙度和滲透率高,為地熱流體提供了良好的貯存與運移空間。縱向上隨著埋深的增加,壓實作用增強,孔隙度逐漸減小,張家坡組孔隙度25% ?40% ,藍田灞河組孔隙度15% ?30% ,高陵群孔隙度5% ?20% ;熱儲滲透率與孔隙度具有較好的相關性,滲透率隨埋深的增加呈降低趨勢,整體主要分布在50?2 000 mD。通道:關中盆地腹地內的新近系砂巖地熱水的補給源主要為秦嶺的大氣降水,盆內地熱水的以優勢砂體和導水斷裂為優勢運移通道。咸陽地區大部分水化學類型為Cl-Na型,也有C1 ? HCO3-Na型和C1 ? HCO3 ? SO4 Na型。通過產液剖面結果推算水化學分層,主力產水層藍田灞河組和高陵群發育兩套相互獨立的地熱水運移系統,運移方向相同,深部高陵群地熱水更成熟。以涇河斷裂為界分為兩個地熱水循環系統(圖6),西側以西安一咸陽為匯水區,東側以華縣一蒲城為匯水區。

蓋層:關中盆地的第四系地層廣泛分布,主要由風積、沖洪積、湖積等沉積類型構成。第四系和新近系上部地層結構密實、厚度巨大、封閉性好,為區域中深層地熱資源起到了隔水隔熱的封閉作用。

3.2.2 高效開發

咸陽地區地熱井平均井深2 700 m左右,分為米漼段約為1 500?3 000 m 和米漼段約為1 500?2 500 m的兩類井。產水能力可超100 m3/h。在開發咸陽地區的砂巖熱儲過程中,地熱水回灌易衰減,主要為物理堵塞和化學堵塞,化學堵塞中,垢物損傷問題較為突出。垢物主要由石英碎屑和鐵類垢物構成,實驗研究顯示,溫度對垢物的形成有顯著影響,尤其是在30°至70的溫度范圍內,巖心的化學堵塞程度增加。這表明溫度的升高會加劇巖心的化學堵塞,而懸浮物堵塞和化學堵塞之間存在協同效應,隨著溫度的升高,懸浮物堵塞的貢獻比例增加,化學堵塞的貢獻比例相對減少。綜合生產井和回灌井生產數據,結合滲透性、熱傳導率、比熱容、流體黏度等關鍵參數的試驗數據綜合分析,在地質建模的基礎上,整合溫壓模擬。按照每年四個月供暖的生產周期,模擬顯示當采灌比為1 : 1、井間距超過500 m,同時確保回灌溫度不低于25 °C時,地熱田能夠實現理想的開采狀態。咸陽地區連續3年采暖季的實際水溫、水量曲線(圖7)顯示,采灌段約為1 500?2 500 m 的井平均出口流量在54?67 m3/h之間,采灌段約為1 500?3 000 m的井平均出口流量在70?84 m3/h之間。從水溫變化曲線來看,采灌段約為1 5?3 (X)0 m地熱井平均出水溫度在82?85 °C,采灌段約為1 5?2 500 m的井平均出水溫度在67?73 °C,溫度變化無逐年遞減的趨勢,與流量呈正相關并與氣溫變化導致的取暖需求變化相一致,顯示出較為穩定的溫度特性。

4 結論與認識

(1) 中國大陸地區新生代深部熱背景整體受到構造活動的控制,呈現東局、中低、西南局、西北低的格局。中深層地熱資源具有巨大的開發潛力,為國家的能源安全和綠色轉型提供重要資源支撐。

(2)我國已形成了較為完善的中深層地熱資源勘探開發技術體系,勘探領域形成了具有油田企業特點的地熱系統要素的綜合分析技術、地球物理綜合探測技術,以及逐級聚焦的地熱資源選區評價技術,評估地熱資源的潛力和開發條件,提高資源勘探成功率。開發領域形成了地熱田多場耦合模擬技術,因地制宜的地熱鉆完井技術,安全環保的地熱水自然回灌技術和地熱能取熱不耗水技術,為地熱資源的高效可持續開發提供了堅實的技術支撐。

(3)沉積盆地型中深層水熱地熱資源已形成規模化開發利用,針對碳酸鹽巖熱儲和砂巖熱儲的開發利用存在一定差異性。以渤海灣盆地碳酸鹽巖熱儲為例,因其巖溶作用和裂縫系統特點,通常具有較高的孔隙度和滲透率,開發時需特別注意其布井策略。以關中盆地砂巖熱儲為例,開發過程中更側重于回灌策略,提高儲層滲透性和維持地層壓力,確保資源的高效利用。

上一篇 > 馬鞍山市淺層地熱資源現狀及開發利用潛力分析

下一篇 > 鄂爾多斯盆地地熱資源潛力評價分析