座機:027-87580888

手機:18971233215

傳真:027-87580883

郵箱:didareneng@163.com

地址: 武漢市洪山區魯磨路388號中國地質大學校內(武漢)

產業技術研究

產業技術研究馬鞍山市淺層地熱資源現狀及開發利用潛力分析

文章來源:地大熱能 發布作者:江羊;劉軍委;潘金匹 發表時間:2025-05-28 10:27:24瀏覽次數:749

1 研究區自然地理條件

1.1 地理位置

馬鞍山市位于安徽省東南部,長江中下游南岸,地理坐標:東經1 1 8°24′37″~1 1 8°4 1′4 1″、北緯3 1°36′05″~ 3 1°46′42″。

1.2 氣象水文

1.2.1 氣象

馬鞍山市屬北亞熱帶濕潤季風氣候區,區內降雨量大, 日照充足,四季分明,梅雨季長。

1.2.2 水文

區內水系發育,河網密布,屬長江水系。區內長江水系支流主要有采石河、慈湖河等,眾多的小河支流、湖泊、溝渠等組成的本區水系,其水量隨季節性變化,受長江水位和流域降水量的控制。地表水水溫隨季節性氣溫變化而變化幅度較大,不僅受光照、氣溫和地溫的影響,也受其流動性的影響。

1.3 地形地貌

1.3.1 地形

馬鞍山市地處沿江丘陵平原,長江自西南向東北縱貫全區。區內北部、南部、東部地勢較高,西部較低,地面標高在 6.1~2 1 1.0 m之間,相對高差小于200 m。最高點位于東部的為大黃山,標高為2 1 1.0 m;西部為長江沖積平原(漫灘) 區,地勢較低,標高一般在7.0~9.0 m,除局部見有零星殘丘外,大面積為河網、田畈分布區;中部為波狀平原,標高一般在1 0~20 m。

1.3.2 地貌

根據地貌成因劃分原則,結合海拔、切割深度、構造巖性等將區內劃為丘陵、平原兩個基本形態類型,5種形態成因類型:河谷平原、波狀平原、淺丘狀平原、剝蝕斷褶丘陵以及侵蝕殘丘等。

2 地質條件

2.1 地層巖性

依據淺層地熱能蘊藏特點,將200 m以淺地質巖性按照不同地質時代及其固結程度進行分類,即松散巖類地層、半固結巖類地層以及固結巖類巖石。

2.1.1 松散巖類地層

主要為第四紀地層。第四紀地層屬于揚子地層區下揚子地層分區,包括晚更新世和全新世。全新世地層主要分布于河流沖積平原區,晚更新世廣泛分布于波狀平原區。 第四紀地層厚度變化較大,嚴格受地形地貌和新構造運動的控制。與現代地形和新構造運動有著密切的聯系,一般高處較薄,低處較厚。沿江平原區山麓相第四紀松散沉積物厚度一般小于20 m,長江沖積平原區第四紀地層厚度一般小于60 m,由長江向兩側逐漸變薄。

1)波狀平原區地層

第四紀晚更新世下蜀組(Qpx)

該組主要分布于波狀平原區,地表大面積出露,巖性均勻且單一,厚度一般為1 0~20 m。巖性為褐黃、棕黃、灰黃色粘土、粉質粘土,含少量鐵錳結核,結核大小多在2~4 mm, 含量在1%~5%不等,局部偶見結核富集。垂直節理發育, 沿裂隙面有黑色鐵錳質膜或者灰白色粘土。

2)長江沖積平原區地層

該區地層主要為長江沖積物,總體上從下至上構成一個大的沉積旋回,呈現出由下到上粒度總體由粗變細的趨勢。 局部可出現若干個次級旋回,根據其巖性變化特征,從下到上依次劃分為大橋鎮組及蕪湖組。

(1)大橋鎮組(Qpd)

下部為河流沖積成因形成的砂礫石層,巖性由青灰色、 灰色、灰綠色細砂、粉砂、粉細砂、礫石組成,埋深多在-30m,厚度為1 0~20 m,層底常為雜色、灰色、灰黃色卵礫石、含砂卵礫石層;上部為灰黃色、灰色、灰黑色粉質粘土、淤泥質粘土。該層在江心洲呈埋深在-20 m,厚度小于1 0 m,由南往北逐漸增厚,局部地區被沖失;在長江南岸,埋深在-1 0 m,厚度1 0~20 m,向北部逐漸變薄。區域上大橋鎮組巖性變化由北向南,沉積厚度由薄變厚再變薄,其中當涂縣厚度最大。

(2)蕪湖組(Qhw)

區內蕪湖組最大厚度為46.1 m,按巖性分為一段、二段、 三段。一段(Qhw1):以灰色粉細砂為主,局部夾薄層粉質粘土、粉土等,偶見螺殼、貝殼及黑色泥炭層。該段在地表未見出露,古地貌上構成埋藏階地。江心洲厚度較大,埋深-5 m,厚度1 0~40 m,向當涂方向逐漸尖滅。二段(Qhw2):巖性主要為灰色粘土質粉砂、粉砂夾粉質粘土、粘土,局部互層, 可見水平細紋層。局部含有黑色泥炭層,并偶見少量螺殼。 該組在地表大面積出露,主要構成沖積平原,測區內該層埋深多在0~-1 0 m,最大厚度3 8.6 m。三段(Qhw3):淺灰色、 灰黃色粘土、粉質粘土。蕪湖組三段主要分布在現代長江兩側及長江心灘,為一套河漫灘相、心灘相沉積物。測區內主要出露于江心洲,最大厚度9.3 m。

2.1.2 半固結巖類地層

區內半固結巖類地層主要為白堊紀(K2c、K 1n、K 1d、K 1l) 地層。

1)白堊紀晚世赤山組(K2c)

分布于江心洲。巖性主要為紫紅色砂巖、含礫砂巖、頁巖互層及雜色礫巖夾薄層石膏。 2)白堊紀早世娘娘山組(K1n)

分布于工作區北部。巖性主要為灰黑、灰紫色響巖質熔結角礫巖、熔結凝灰巖、響巖質沉集塊角礫巖。

3)白堊紀早世大王山組(K1d)

分布于工作區北部、東部、南部及中部大部分地區。巖性主要為紫灰、灰色凝灰巖、凝灰質角礫巖、安山巖。

4)白堊紀早世龍王山組(K1l)

分布于工作區東部部分地區。巖性主要為灰紫色角礫凝灰巖、安山巖等,局部可見凝灰質粉砂巖。

2.1.3 固結巖類地層

主要為侏羅系早世鐘山組(J1z)和巖漿巖。

1)侏羅系早世鐘山組(J1z)

分布于工作區南部及西部。巖性主要為淺紫、灰白色石

英砂巖、粉砂巖、含礫砂巖。

2)巖漿巖

零星分布于工作區中部及東北部地區。既有侵入巖,也有噴出巖,主要為燕山期的產物,少量喜馬拉雅期的產物。 燕山期以中偏基性、中性、中酸性侵入巖為主,一般呈小巖基、巖株、巖枝狀產出,巖性為閃長(玢)巖,花崗閃長巖及花崗(斑)巖等;噴出巖主要為中性、中偏堿性的火山巖,巖性為安山(玢)巖、凝灰巖。喜馬拉雅期主要為基性、超基性巖,呈巖筒、巖管狀產出,巖性主要為花崗(斑)巖。

2.2 構造

工作區位于淮陽山字型構造前弧東翼的寧鎮反射弧西翼褶皺帶中段的“寧蕪火山巖斷陷盆地”中部,四邊為大斷裂控制:西側為長江北東向擠壓破碎帶,北側為采石—寶塔山近東西向隱伏斷裂,東側為方山—小丹陽近南北向深斷裂,南側為四褐山—姑山近東西向隱伏斷裂;由于受上述構造制約,區內褶皺構造顯得殘缺不全,隱約的構造形跡有:寧蕪向斜、鳳凰山~姑山背斜、橫溪~小丹陽向斜。褶皺翼部次級斷裂構造主要有:十里長山北西向張性斷裂、姑溪河北西向張性斷裂、和睦山~青山南北向壓性斷裂等。

2.3 地層結構

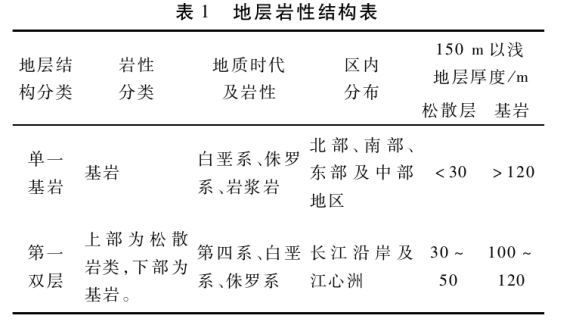

結合淺層地熱能開發利用特點,將地層巖性結構分為兩類,即單一基巖結構及第一雙層結構(表1)。

3 水文地質條件

3.1 含水巖組及其富水性

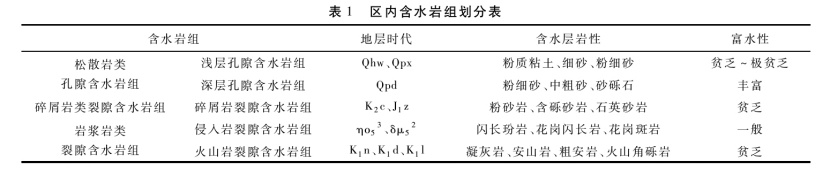

含水巖組的劃分主要在基礎地質調查研究的地層劃分成果基礎上,依據介質的空隙類型劃分含水巖組。以巖性為基礎,依據地下水賦存介質的巖石類別和組合的不同,工作區可劃分出松散巖類孔隙含水巖組、碎屑巖類裂隙含水巖組、 巖漿巖類裂隙含水巖組三類含水巖組。根據巖性組合、富水程度等差異,進一步細分為不同亞類(見表2)。

3.2 水質特征

在工作區內采集了地下水水樣共1 0組樣品進行了腐蝕性評價、結垢評價等相關測試。根據取樣測試結果顯示工作區第四紀松散巖類孔隙水、基巖裂隙水結垢評價結果為:呈弱腐蝕性、結垢多,游離CO2稍有超標。

4 淺層地溫場特征

4.1 地溫場垂向分布特征

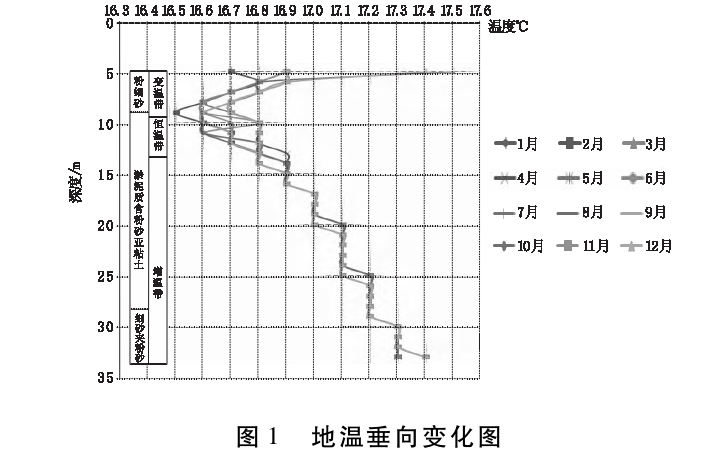

地溫變化是巖土體熱導率效應,恒溫帶以下地溫主要受地球內部熱能控制。根據《安徽省馬鞍山市淺層地熱能調查與評價報告》中地溫監測及本次測溫資料,將200 m以淺自上而下劃分為變溫帶、恒溫帶和增溫帶(圖1)。

4.2 巖土熱物性測試及分析

經過巖土現場熱響應以及巖土熱物性室內試驗得出:現場試驗為全孔熱導率綜合值,其值較室內樣品試驗結果偏高,現場熱響應試驗包括不同巖性和地下水動力條件的影響。室內測試是對每件樣品的單獨測試,樣品已脫離了巖土體的天然環境,同時不能采取砂性土樣品;而同一巖土體在有無地下水動力條件的參與,其熱物性特征是不同的。

4.3 地溫場變化的影響因素分析

地溫場變化的主要影響因素包括地下水、氣候條件、地層巖性及結構等。其中地下水、地層巖性作為地溫的載體, 通過熱傳遞過程對地溫場變化起到決定性影響。

淺層地熱能資源根據賦存條件的不同分為地源型(地埋管)、地下水源型和地表水源型三種開發利用方式。

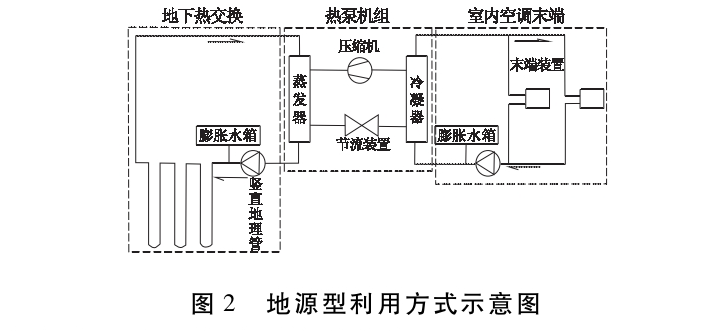

5.1.1 地源型利用方式

地源型利用方式是傳熱介質通過豎直或水平的地埋管換熱器與巖土體進行熱交換,進而通過熱泵技術實現對建筑物的供暖和制冷,以達到利用淺層地熱能的目的,工作原理如圖2。

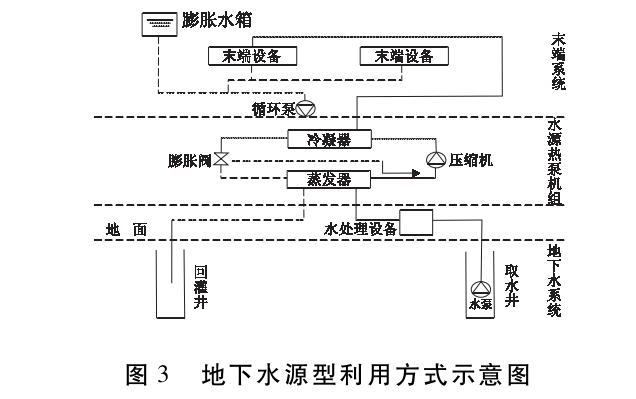

5.1.2 地下水源型利用方式

地下水源型利用方式是通過地下水進行熱交換,分為直接地下水換熱系統和間接地下水換熱系統。在地下巖土中鑿建取水井,利用水泵直接抽取地下水,通過間接或直接送水至水源熱泵機組與制冷劑進行熱交換,經提取熱量或釋放熱量后,再回灌到地,以此實現淺層地熱能的利用(圖3)。

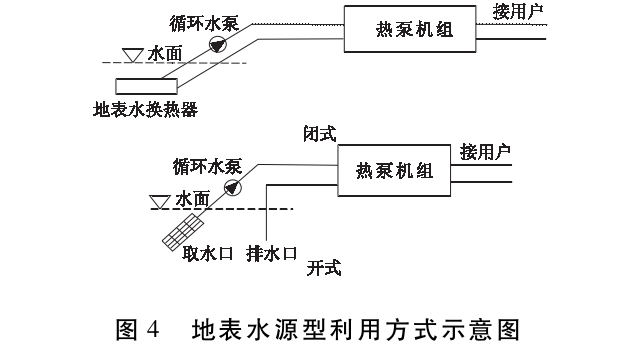

5.1.3 地表水源型利用方式

地表水源型利用方式是通過地表水進行熱交換,又稱地表水換熱系統。根據熱泵機組與地表水體換熱方式的不同, 分為開式地表水熱交換系統及閉式地表水熱交換系統。就是利用江河湖泊等地表水作為熱泵機組的熱源,通過水泵和輸配管路將水體的熱量傳遞給熱泵機組,或將熱泵機組的熱量釋放到地表水體中(圖4)。

5.2.1 淺層地熱能資源概況

馬鞍山市地質結構以及地質環境條件較為簡單,地下水資源貧乏。本區主要適宜地源型、地表水源型利用方式,地下水源型利用方式總體不適合開發利用。

工作區恒溫帶溫度在1 6.5℃~1 7.5℃左右,恒溫帶埋深上限8~9 m,下限1 2~1 3 m。地層每百米的增溫率在2.7℃ ~2.9℃之間。地質結構以及地質環境條件較為簡單,地下水資源貧乏。本區主要適宜地源型、地表水源型利用方式, 地下水源型利用方式總體不適合開發利用。地源型利用方式較適宜區和一般適宜區面積為1 14.63 km2。地表水源型利用方式適宜區面積為20.48 km2。根據馬鞍山市土地利用規劃,城區及鄉鎮建設用地可利用土地系數為2 1%,本區地源型單U可利用熱容量為4.05×1 01 3kJ/a,換熱功率5.86× 1 05kw、合電能1 6.88×1 0 9kwh/a。雙U可利用量為4.50× 1 01 3kJ/a,換熱功率6.57×1 0 6kw,合電能1 8.9 1×1 0 9kwh/a; 地表水源型換熱系統,取溫差為1℃時的可利用資源量,可利用熱容量為0.02×1 01 3kJ/a,換熱功率0.24×1 0 5kw,合電能0.2 1×1 09kwh/a。

區內淺層地熱能開發利用工程已建項目1個,為馬鞍山市秀山新區綜合醫院一期工程,開發利用方式為地源型。該工程位于馬鞍山市秀山新區內,北至湖南東路,西至秀山湖東三路,東至向秀路,南至桃李山路。該建筑主樓地上1 289層,地下1層;裙樓4層。占地1 03畝,建筑面積9.72萬m2, 總投資約5.89億元。20 1 3年6月開工建設,預計2020年4 月中旬交付使用;擬建項目1個,為馬鞍山市秀山新區綜合醫院二期工程,現處于設計階段。

通過綜合分析和部分工程實際能效測評計算出年平均每平方米常規能源替代量為8.72 kg標準煤(參考《安徽省淺層地溫能開發利用規劃》),則按照淺層地熱能開發利用已有的服務面積9.72萬m2計算,每年可節約標準煤0.077×1 0 4t。減排有害物0.14×1 04t,其中二氧化碳0.1 39×1 0 4t、二氧化硫0.00 1×1 04t、氮氧化物0.000 3×1 0 4t、粉塵0.000 5 ×1 04t。節約治理費用1 6.07萬元/a。具有顯著的環境效益和經濟效益。

作區以沉積巖為主,地下水位埋深較淺,傳熱性能較好。 夏季冷負荷遠大于冬季供暖負荷,巖土的吸、放熱需要保持平衡。

5.3.1 對巖土溫度的影響

地埋管地源熱泵換熱會向周圍的巖土中釋放熱量或吸收熱量,會引起局部巖土溫度變化。在其他條件不變時,適當增加布孔間距有利于增加換熱器的換熱量。布孔間距過小, 兩個換熱孔之間會出現相互換熱的情況,導致換熱器換熱性能降低。具體工程中,當一個項目決定采用淺層地熱能資源作冷、熱源時,在做方案設計之前,均須進行場地勘查,取得項目所在地的巖土換熱能力等相關參數,并以此對地下地理管布孔間距和布孔數量進行設計,保證合理間距。

5.3.2 防凍液對地質環境的影響

在地埋管地源熱泵系統中,通過向地埋管循環水中加適量防凍液的方法來提高埋管換熱器的換熱量,這種做法不會對地下環境造成影響,但是,如果防凍液泄露就會對地埋管周圍的巖土環境、水環境以及大氣環境造成影響。由于防凍液大多是有機物,會使地下水受到不同程度的污染。

5.4 淺層地熱能開發利用效益

本區淺層地熱能資源豐富,其開發利用可取得顯著的環境效益、經濟效益及社會效益。

5.4.1 環境效益

工作區利用淺層地熱能可節約標準煤33 1.67×1 04t/a, 可減少二氧化硫排放量5.62萬t、氮氧化物排放量1.98萬 t、二氧化碳排放量790.25萬t、懸浮質粉塵排放量2.64萬 t。開發利用淺層地熱能,對于減少有機燃料的燃燒、減少有害氣體和粉塵的排放,減輕環境壓力都具有積極的環境保護意義。

5.4.2 經濟效益

工作區可利用資源總量(地源型單U、雙U和地表水源型可利用量總和)8.57×1 01 3kJ/a,合電能36.00×1 0 9kwh/a。節標準煤33 1.67×1 04t/a,減少消耗的電能82.92× 1 08kwh/a,馬鞍山市民用電價0.565 3元/度計算,全年可節省資金46.87億元;減排有害物800.52×1 04t/a,節省治理費92 087.1 3萬元。具有較好的經濟效益。

5.4.3 社會效益

淺層地熱能資源開發利用能夠增加馬鞍山市的勞動就業,可帶動地源熱泵系統等相關產業的發展,減少電力的消耗,緩解電力、能源緊張的狀況,促進經濟可持續發展。開發利用淺層地熱能綠色環保可再生能源,能夠減輕環境污染狀況,增加居民的幸福感。

6 結語

(1)馬鞍山市淺層地熱能賦存條件好,開發利用主要適宜地源型利用方式,合理開發利用和保護這一新興的環保型可再生能源,將為其節能減排做出貢獻。

(2)下一步應建立和完善馬鞍山市淺層地熱能資源勘查與開發的相關管理體制,依照相關規定出臺淺層地熱能開發利用管理法規,對淺層地熱能進行有效管理,明確主管部門,統籌管理全市的淺層地熱能開發利用。

"本文/圖中部分內容(或素材)來源于網絡,轉載目的在于傳遞更多信息。若涉及版權問題,請原作者聯系我們,我們將立即刪除。"

上一篇 > 陜西麟游縣城區段地熱資源勘探研究

下一篇 > 中深層地熱資源勘探開發技術