座機:027-87580888

手機:18971233215

傳真:027-87580883

郵箱:didareneng@163.com

地址: 武漢市洪山區魯磨路388號中國地質大學校內(武漢)

華中地區

華中地區綜合物探方法在湖北通山縣廈鋪-楊芳林地熱勘查中的應用

文章來源:地大熱能 發布作者: 發表時間:2024-07-03 15:12:23瀏覽次數:1643

地熱能是一種很好的綜合礦藏,不僅可用于取暖、發電、還能用于醫療、飲用礦泉水、提取多種礦物質等。近年來,隨著地熱資源的開發不斷深入,我國中低溫地熱能資源豐富,尤其是湖北咸寧市,對其有效的進行發開與利用,對我國未來的發展有著十分重要的作用。本文結合咸寧市地熱井建設項目,利用化探以及綜合物探的手段,對地熱井施工位置進行精準定位,提高地熱井的成功率,從而增強經濟效益。

1 研究區地質概況

1.1 地層

通山縣廈鋪—楊芳林地熱田重點勘查區出露地層除第四系外只出露了志留系地層,本次填圖單元劃分依照《湖北省巖石地層》,下面由老至新依次為志留系下統新灘組(S1x),志留系下統墳頭組(S1f),志留系下統茅山組(S1m),第四系(Q)。

1.2 構造

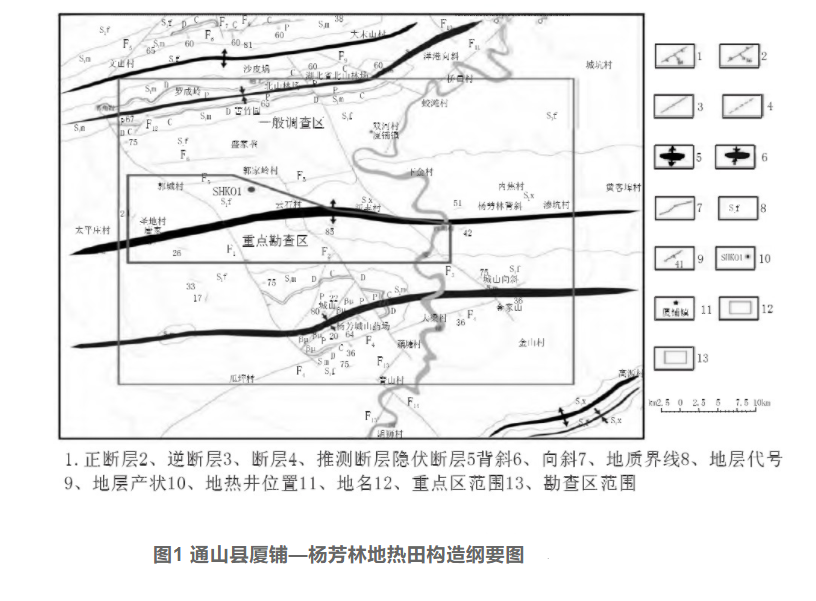

通山縣廈鋪—楊芳林地熱田的具體構造位置為楊芳林背斜核部,屬幕阜山復式背斜的北翼部份,與幕阜山背斜核部主體組成似“U”型箱狀褶皺。楊芳林背斜軸向近東西向,核部地層為志留系新灘組,兩翼為墳頭組,北部為洋港向斜,南部為城山向斜。區內斷裂較為發育,主要有北東、北西向基底斷裂,城山向斜核部北東向斷裂見有輝綠巖侵入,見圖1。

1.3 褶皺

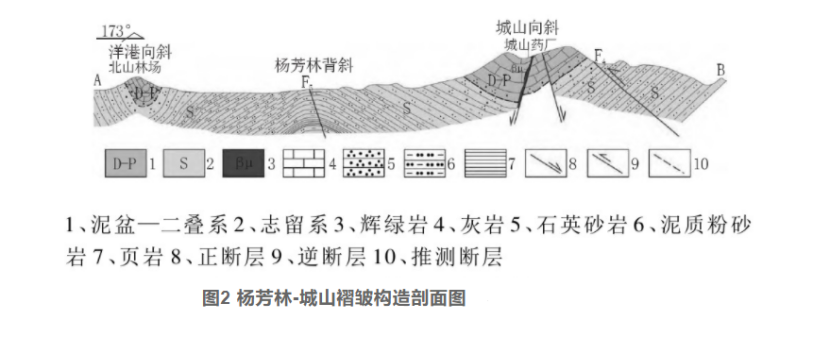

晉寧運動是區內最早的一次構造運動,冷家溪群遭受東西向擠壓,形成近南北向倒轉褶皺,并伴隨著南北向撿起而變形帶的發育。印支-燕山期奠定了區內主要構造格局,主要表現為近東西向褶皺構造與伸展滑脫構造。如區內楊港向斜、楊芳林背斜與城山向斜組合形態(圖2)。

區內構造從北至南主要有洋港向斜、楊芳林背斜、城山向斜,以及多處小的背斜、向斜。發育多組北西向及北東向斷裂,斷裂相互切割,巖性破碎。

2 地熱田化探成果

氡氣是一種由鐳蛻變而產生的惰性放射氣體,它的半衰期為3.825 d。放射性氣體自由氡,受擴散和對流等作用的影響而發生運移。介質的孔隙度、粒徑大小、孔隙的結構等介質結構條件對氡遷移的速度有較大的影響。在基巖的破裂構造等巖石疏松或孔隙相對較多的地段,氡氣能更迅速的地下深處運移到地表,所以在斷裂破碎帶的上方常常存在著氡(RaA)的異常。有些氡氣被保留在巖縫中,不能參與到擴散和對流等過程作用,但是,在活動斷裂帶等巖石疏松或孔隙比較多的路段,由于其有效孔隙度和滲透率偏高,并且破碎帶膠結程度較差,能夠成為氡氣聚集和對流的良好通道;再者,因為斷層帶發生了新的活動,例如地震、滑坡等地質災害,使得被束縛在斷裂帶裂隙中的氡氣被釋放出來成為自由氡,并可以用相關的儀器進行收集。由于以上兩個因素,斷裂上帶土壤可成為氡氣富集區,土壤中氡氣濃度也相應會高于當地地區的氡氣濃度背景值。從而可以利用斷裂帶氡氣釋放強度、范圍來判斷覆蓋區斷裂帶的空間分布的具體位置。

正式測量前應對儀器進行測試,多組對比以保證儀器正常運行且數據可靠。測點布設相對干燥的土壤,點與點間隔50 m。采用長80 cm的專用鋼釬手動打如土壤,大概深入60cm左右,成孔后抽出鋼釬將取樣器快速插入孔中,確保采樣孔完全密閉,以防空氣的滲入。打開測氡儀開關進行抽氣測量,取樣抽氣5 min,結果檢測1 min后儀器自動顯示并存儲結果數據。

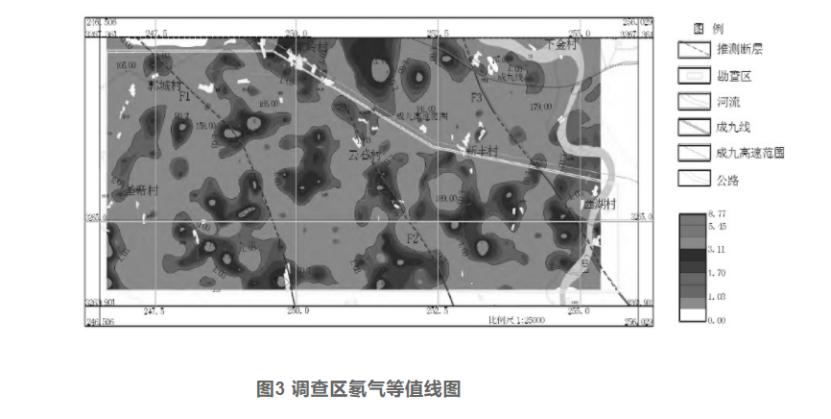

本次氡氣測量對重點勘查區進行全覆蓋,測量面積21km2,測量點數745個點,測量密度為250×50 m,對重點構造部位及異常點進行25 m點加密測量。本次共布設南北向30條剖面線,東西向3條剖面線。

將1 594個野外實際測量點數據上圖繪制氡異常區,通過計算后的背景值與閥值數據對勘查區繪制等值線圖(圖3)。整體而言地表氡氣測量值離散系數較小,從圖中上可以看出高異常靶區多呈點狀分布,測區南部多于北部,于云石村、城山一帶,異常點較多,但連續性差,主要是由于志留系覆蓋較厚,巖性多為粉砂巖、頁巖,后期充填于斷層之中,孔隙率及孔隙度降低,對氡氣產生了一定的屏蔽作用,但總體可反應地面調查過程中,地表出露的斷裂是連續的,并穿過了本次的重點調查區。

3 地熱田地球物理特征

3.1 物性特征

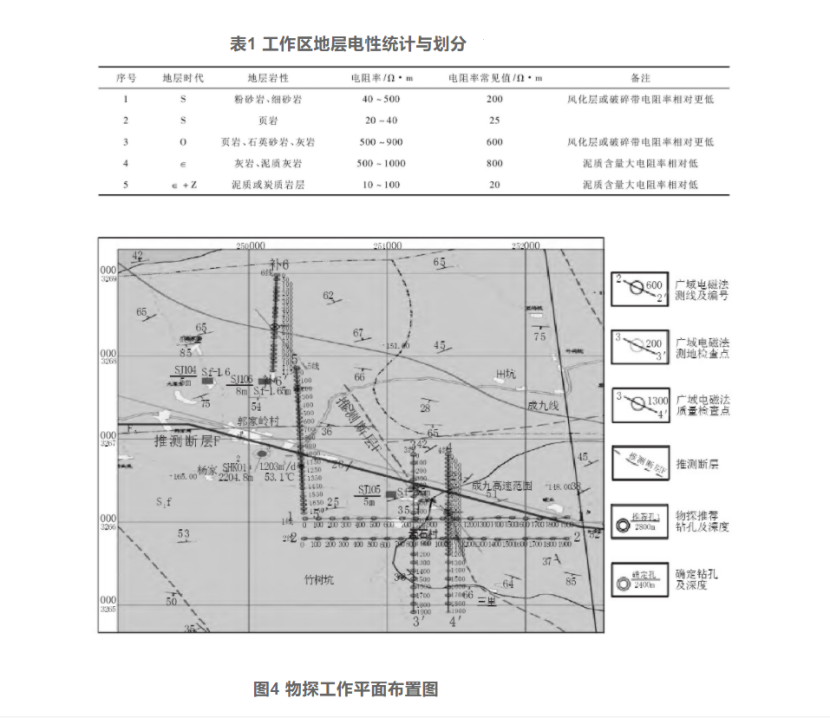

根據本次研究的工作區主要巖性分布,主要搜集區內沉積巖物性資料,如表1所示。

從巖(礦)石物性參數統計結果來看,志留系泥質粉砂巖電阻率值變化范圍為20~500Ω·m之間,奧陶系頁巖、石英砂巖、泥質灰巖電阻率值變化范圍為500~900Ω·m之間,寒武—震旦系炭質頁巖電阻率值變化范圍為10~100Ω·m之間,測區內巖層之間,存在有較大的電性物性差異,本次勘查具備電磁法勘探的地球物理前提條件。

本次收集資料及實測剖面可知,志留系及奧陶系地層基巖出露區厚度穩定,巖相變化相對簡單。前文已述,地熱區楊芳林背斜核部與幕阜山背斜核部主體組成似“U”型箱狀褶皺,因此推測奧陶系地層隱伏與志留系之下。結合地表調查工作,并根據本次物探工作1線、2線、3線、4線、5線、補6線電阻率等值線斷面圖判斷:低視電阻率區為志留系組的泥質粉砂巖地層,高視電阻率區為奧陶—寒武系石英砂巖、泥質灰巖地層(圖4)。

3.2 成果解譯

利用廣域電磁法數據處理軟件中的數據預處理模快對廣域電磁法數據進行預處理。數據預處理包括飛點剔除、靜態校正、濾波等,為下一步處理解釋奠定基礎。以下為軟件預處理后的解譯成果。

3.2.1 廣域1線、2線

3.2.1 廣域1線、2線

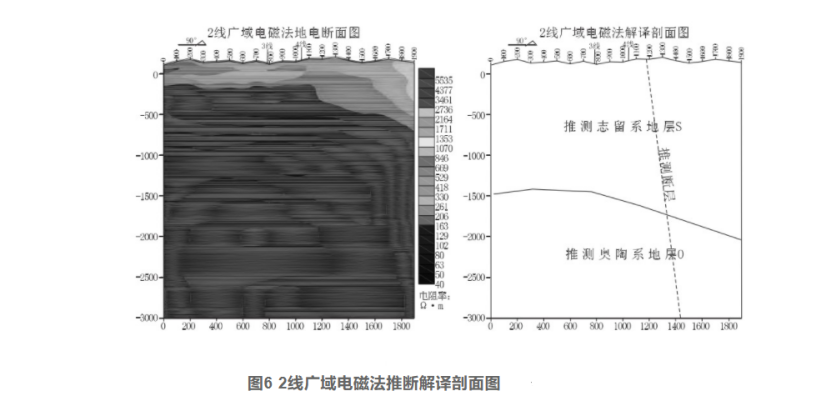

1-1’與2-2’測線布置在云石村南測山谷中,測線方位角90°,目的是查明志留系地層S厚度的分布變化情況以及工作區內是否存在北北西向隱伏斷裂構造及其發育情況。

從圖5和圖6電性剖面可以看出1、2線主要以低阻為主,電阻率范圍40~500Ω·m,兩條測線淺部均表現為相對高阻300~500Ω·m,推測存在一定場源效應影響,測線整體電阻率偏低主要原因是線路是順地層方向布設,由于巖礦石的各向異性體征,體積效應壓低整體電阻率。兩條測線1500 m左右以上推測為志留系地層S,志留系S以下推測為奧陶系地層O,電阻率100~200Ω·m,厚度未揭穿。根據各點單條測深曲線分析,尾支電阻率相比中部電阻成3~4倍關系,尾支呈上翹趨勢,所以推測底部為奧陶系地層。

結合區域資料與1、2線物探資料分析,推測在1線1100號點和2線1200號點附近存在北西向斷裂構造,推測該斷層傾向北東,傾角較陡,因整體電阻率偏低,上下盤巖性電性差異不大,在剖面中顯示不太明顯。

3.2.2 廣域3、4線

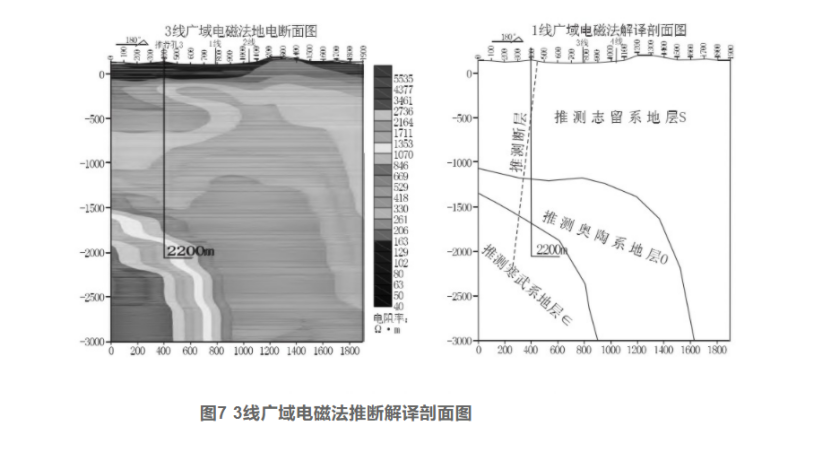

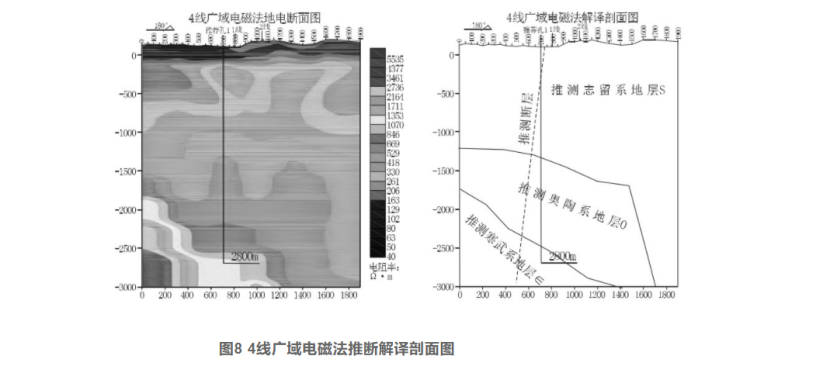

3-3’與4-4’測線由北向南穿過云石村布置,測線方位角180°左右,目的是查明工作區內地層分布情況以及楊芳林背斜核部展布情況。

從3-3’與4-4’測線電性剖面圖7和圖8可以看出,楊芳林背斜展布較為清晰,但核部寒武地層只測量出一半,推測3、4線布設地段處在楊芳林背斜南翼一側,正核部推測應該在北側1~2 km處,推測該背斜呈東西向展布,背斜北翼傾角較緩,南翼傾角較陡,由西向東呈上翹狀。

3、4剖面1 000~1 200 m深度范圍內推測地層為志留系S的地層,推測向南S深度急劇變深,以砂巖、粉砂巖和頁巖為主,視電阻率小于500Ω·m;S以下為奧陶系O地層,推測埋深1 200~1 600 m,向南逐漸加深至3 000 m,以頁巖、灰巖為主,電阻率400~900Ω·m;O以下為寒武系(∈)地層,以灰巖為主,電阻率大于900Ω·m,厚度未揭穿。

結合區域資料與3、4線物探資料分析,推測在3線400-500號點直接和4線750號點附近存在斷層構造,推測該斷層傾向北,傾角近似直立。

3.2.3 廣域5、補6線

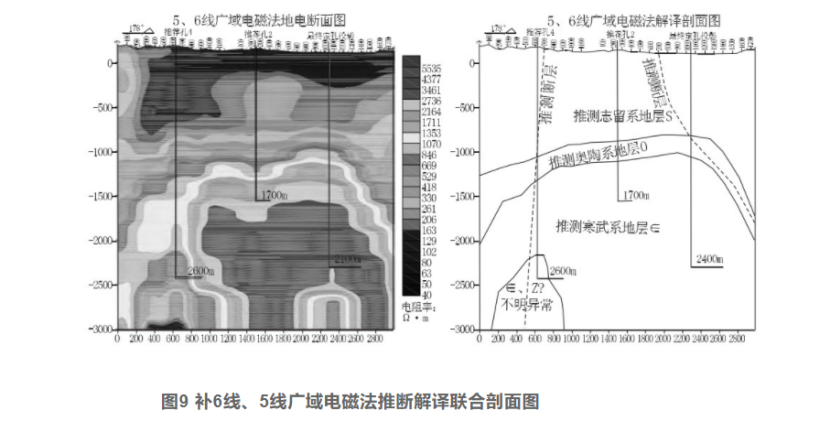

5線布置在云石村北西側1.5 km處,補6線布置在5線北西側200 m處與5線基本連續,兩測線均平行于3、4線由北向南布設,方位角180°,5線、補6線勘查目的是進一步查明工作區內地層分布情況以及楊芳林背斜核部展布情況,驗證3、4線資料。6-8剖面圖是補6線與5線合并而成的聯合剖面圖(見圖9),前半段為補6線測線,后半段為5線測點。

從5-5’測線電性剖面可以看出,楊芳林背斜展布情況及地層分布情況與推測一致,5線地段處在楊芳林背斜核部,補6線基本進入背斜的北翼一側,且該區域志留系和奧陶系地層厚度變小。

補6線和5線剖面900~1 200 m深度范圍內推測地層為志留系(S)的地層,推測志留系(S)地層向南深度急劇變深,向北緩慢變深,以砂巖、粉砂巖和頁巖為主,視電阻率小于400Ω·m;S以下為奧陶系(O)地層,推測厚度200~500m,奧陶系地層向南逐漸變深,以頁巖、灰巖為主,電阻率400~1 000Ω·m;O以下為寒武系∈地層,以灰巖為主,電阻率大于1 000Ω·m,厚度未揭穿;在補6線300-900號點,深度2 300~3 000 m區域出現較大低阻異常區,電阻率40~500Ω·m,該區域巖性不詳,推測可能存在斷裂破碎帶,另在700號點處推測存在斷層,斷層傾向北,傾角較陡,大于70°,結合1-5線,推測斷層走向北西。

根據地面調查及物探結果可知,楊芳林背斜在深部出現了一定的傾伏,本次施工鉆孔在避開咸九高速保護范圍后,仍處在背斜的轉折端,且物探解譯該處存在較大范圍的相對地區低阻,該地熱井在1 200 m后,電阻率偏高,意味著揭穿志留系熱儲蓋層,實際已施工地熱井在1 260 m進入奧陶系中統寧國組的石英砂巖地層,石英脈、節理裂隙較發育,為地下熱水提供了良好的通道。

根據地面調查及物探結果可知,楊芳林背斜在深部出現了一定的傾伏,本次施工鉆孔在避開咸九高速保護范圍后,仍處在背斜的轉折端,且物探解譯該處存在較大范圍的相對地區低阻,該地熱井在1 200 m后,電阻率偏高,意味著揭穿志留系熱儲蓋層,實際已施工地熱井在1 260 m進入奧陶系中統寧國組的石英砂巖地層,石英脈、節理裂隙較發育,為地下熱水提供了良好的通道。

如上所述,物探成果基本查明廈鋪—楊芳林地熱田熱儲埋深、深部構造形態以及蓋層與熱儲層的分界面。為后續地熱田邊界劃分提供依據。

4 結語

(1)從1、2線電性剖面可以看出,由于背斜體征導致云石村以南志留系(S)地層厚度逐漸增大,奧陶系地層也增大至3 000m,南部可能還會更深。

(2)綜合分析3、4、5及補6線物探資料可初步得出該區域內楊芳林背斜的展布情況,推測該背斜呈東西向展布,背斜北翼傾角較緩,推測分布有斷裂構造,巖層較破碎;背斜南翼傾角較陡,巖層較完整。背斜整體由西向東呈上翹狀,向西側志留系地層變薄,向東側變厚,故物探資料顯示西側5線寒武系地層埋深淺,最東側4線的寒武系地層埋深大。

(3)各地層厚度及電阻率特征,志留系(S)地層電阻基本小于500Ω·m,厚度900-1800m;奧陶系O地層電阻率400~900Ω·m,厚度大于300 m,向南西側厚度急劇增大;寒武系∈地層電阻率基本大于900Ω·m,根據斷裂構造發育、裂隙發育等因素影響呈現不同電阻率,厚度未揭穿。

(4)根據本次物探資料結合區域資料的綜合分析推測工作區內存在一條北西向斷層構造,推測該斷層走向北西330°左右,傾向北-北東,斷層傾角較陡,大于70°,近似直立;另在5線范圍內存在一條近東西向斷層,該斷層傾向南,傾角較陡,大于70°,900 m以上發育在志留系(S)地層中,900 m以下順奧陶系(O)地層發育。

(5)根據區域資料,志留系和奧陶系以下的寒武系巖層主要為高阻的灰巖為主,如果構造發育或巖體破碎,可能導致其電阻率降低。根據電阻率特征初步分析認為在寒武系地層中電阻率較低的相對低阻區域,為較好的富水層,建議在志留系(S)地層厚度較大的地段中,選擇寒武系(∈)中相對低阻的部位布置鉆孔。